※当サイトはページ内に商品プロモーションを含む場合があります。

シルクスクリーンとは?代表的な作家も紹介【5分でわかる美術用語】

- シルクスクリーンについて簡単に知りたい

- シルクスクリーンが登場した背景が知りたい

- シルクスクリーン技法を使った代表的な作家を知りたい

上記のようなお悩みについてお答えします。

「シルクスクリーン」という用語は広く使われているため、聞いたことがある人も多いと思います。

しかし、技法や特徴について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、シルクスクリーンについてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで「シルクスクリーン」の理解が深まり、より一層アートを楽しめるようになります。

シルクスクリーンとは

シルクスクリーンとは四角い枠に薄い布を張り、布目にインクを通して印刷する版画技法です。

当初は絹を使用していたため「シルクスクリーン」と呼ばれるようになりました。

現在ではテトロンやナイロンなどの合成繊維を用いるのが一般的で、スクリーンプリントとも呼ばれます。

1900年代初頭に用いられるようになった比較的新しい技法で、1960年代に盛んに制作されるようになりました。

制作工程は、版(絵柄)に合わせてインクを通したくない部分を目留めし、スキージーと呼ばれる幅広いヘラを使って刷り込んで転写します。

目留めの方法はスクリーンに直接絵柄を描いたり、インクを通さないシートを切り張りしたりと豊富にあります。

近年では、紫外線を浴びると硬くなる感光乳剤を用いた写真製版法が広く使われています。

シルクスクリーンの特徴

シルクスクリーンは紙だけでなく、布や板などさまざまな素材に印刷できます。

また、他の版画技法では難しい曲面にも印刷できるため、幅広いシーンで利用されています。

印刷機などの大掛かりな設備が必要なく、小規模で安価に抑えられるのが利点です。

版を複数用意することで多色印刷ができるのも特徴です。

原稿の色をCMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の4色に分解することにより、写真を元に製版することもできます。

アンディー・ウォーホルはこの手法を用いて、写真を原稿にスクリーン印刷を行いました。

シルクスクリーンの代表的な作家

こちらではシルクスクリーン技法を使用していた、代表的な作家を紹介します。

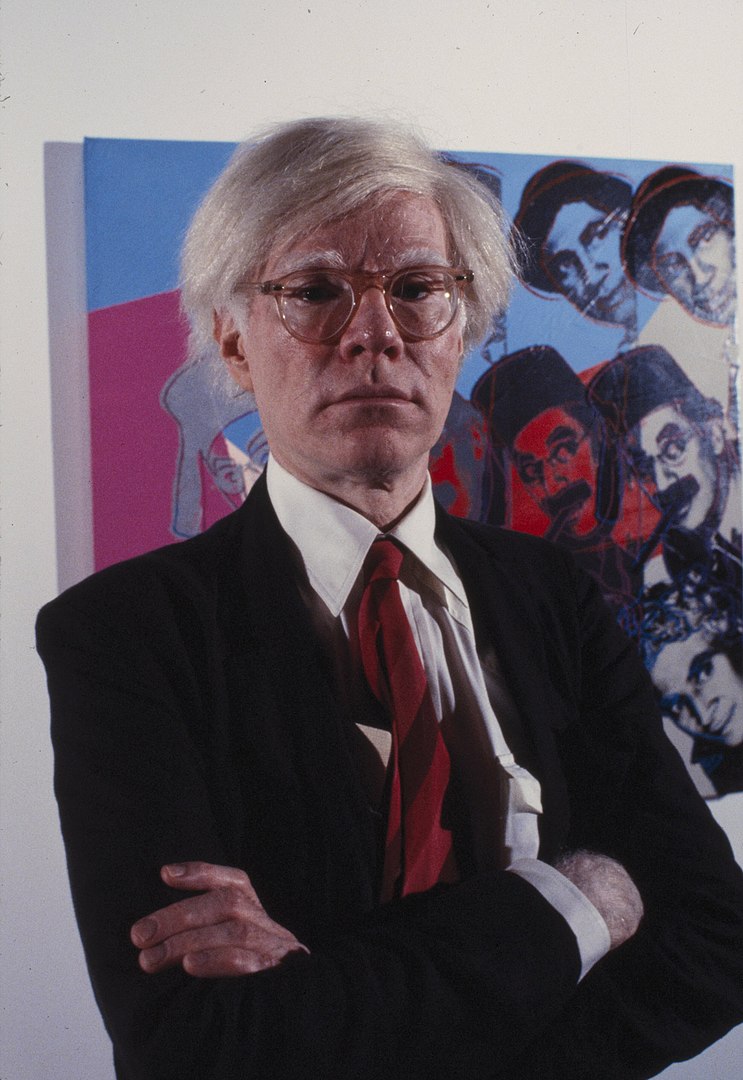

アンディ・ウォーホル

ポップアートの旗手として知られるアメリカの芸術家です。

もともと商業デザイナー・イラストレーターとして優秀だったウォーホルは、1960年代にアートの世界へ移ります。

目覚ましく経済発展を遂げるアメリカで、シルクスクリーン技法を用いて大量生産を始めます。

有名な「キャンベル・スープ缶」や「マリリン・モンロー」などもシルクスクリーン技法で制作された作品です。

商業的にも人気を博したポップアートですが、本質は資本主義の大量消費や軽薄さを揶揄するアートでもありました。

ロイ・リキテンスタイン

アンディ・ウォーホルと共にポップアートを代表するアメリカの画家です。

漫画の持つ単純ながら強烈なインパクトに感銘を受け、シルクスクリーン技法を用いてコマを拡大したような作品を制作しました。

平面性を強調するように太い輪郭線と三原色のベタ塗りで、印刷インクのドットまで表現しています。

通俗的な大衆文化の中に美を見い出し、芸術作品にまで高めた作家と言えるでしょう。

草間彌生

水玉模様で有名な日本を代表する現代アーティストです。

幼い頃から幻覚や幻聴に悩まされ、身を守るように絵(ドット)を描き始めたといわれています。

「ドットパターン」や「かぼちゃ」シリーズが有名で、作品の多くにシルクスクリーン技法が用いられています。

彼女の作品は深層心理や内面世界を視覚化しているような表現で、世界的に高い評価を受けています。

1960年代にはアメリカで前衛的なパフォーマンスを行い、帰国後に執筆した小説で賞を獲っているのも特筆すべき点です。

まとめ|シルクスクリーンは版画技法のひとつ

今回は、シルクスクリーンについて紹介しました。

シルクスクリーンは、孔版画といわれる版画技法のひとつです。

現在ではシルクは使われていませんが、プリントゴッコなど一般家庭で行えるほど普及しています。

幅広く使われているので、身のまわりで目にする機会も多いでしょう。

シルクスクリーンと関連性の深いポップアートについてはこちらでまとめています。

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。

-

URLをコピーしました!