※当サイトはページ内に商品プロモーションを含む場合があります。

ヴェネツィア・ビエンナーレとは?受賞作家も紹介【5分でわかる美術用語】

- ヴェネツィア・ビエンナーレについて簡単に知りたい

- ヴェネツィア・ビエンナーレの特徴や歴史が知りたい

- ヴェネツィア・ビエンナーレの受賞作家を知りたい

上記のようなお悩みについてお答えします。

美術史では「ヴェネツィア・ビエンナーレ」という用語がよく登場します。

ヴェネツィアで開かれる展覧会ということは知っているけれど、詳しい内容はわからないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ヴェネツィア・ビエンナーレについてわかりやすく解説します。

この記事を読むことでヴェネツィア・ビエンナーレについての理解が深まり、より一層アートを楽しめるようになります。

ヴェネツィア・ビエンナーレとは

ヴェネツィア・ビエンナーレとは、イタリアのヴェネツィアで1895年から開催されている国際美術展覧会です。

120年以上の歴史を持つ格式の高い美術展覧会で、2年に1度奇数年に開催されています。

なお、「ビエンナーレ」とはイタリア語で「2年に1度」という意味です。

万国博覧会のように国単位での出典となり、各国を代表するアーティストが自国のパヴィリオンに展示を行います。

また、美術だけでなく、建築・音楽・演劇・映画など、複数の部門が設立されています。

世界三大映画祭として知られる「ヴェネツィア国際映画祭」も、ヴェネツィア・ビエンナーレ展覧会のひとつです。

ヴェネツィア・ビエンナーレの特徴と歴史

ヴェネツィア・ビエンナーレの大きな特徴は、国単位で展示を行うことです。

美術のオリンピックともいわれ、各国は威信をかけて代表アーティストを選出しています。

1910年の開催時、パブロ・ピカソの絵画があまりに斬新すぎたため、観客にショックを与えるとして撤去される事態となります。

その後、ピカソの絵画は1948年まで展示されませんでした。

1960年代になると、自国のアーティストにグランプリを受賞させようと国同士の競争が激化し、反発した学生たちが抗議運動を起こすなど迷走する時期もありました。

1970年以降、国ではなくアーティストを中心とした展示へと変わり、若手アーティストに注目する「アペルト」部門が設立されます。

日本政府は当初ヴェネツィア・ビエンナーレの参加に前向きではなく、公式に参加したのは1952年です。

日本のパヴィリオンはブリヂストンの会長石橋正二郎の寄付を受けて、1956年に吉坂隆正の設計によって完成しました。

ヴェネツィア・ビエンナーレの受賞作家

こちらでは、ヴェネツィア・ビエンナーレで受賞した作家を紹介します。

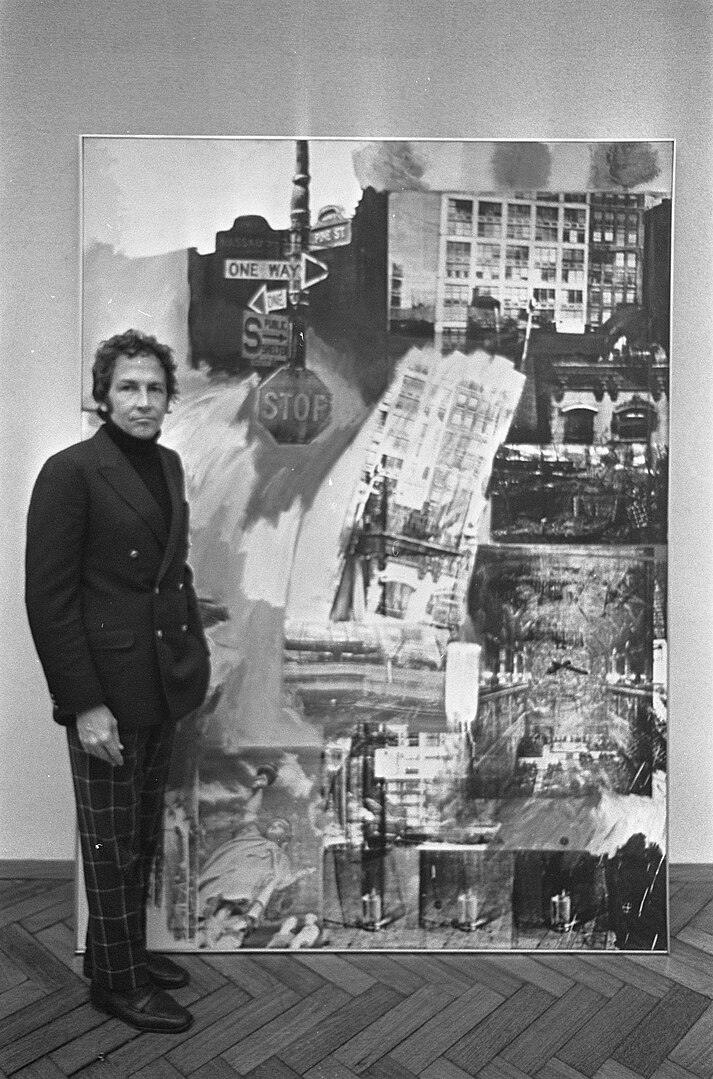

ロバート・ラウシェンバーグ

ロバート・ラウシェンバーグは、ネオダダを代表するアメリカの芸術家です。

既存のジャンルにとらわれない前衛芸術的な手法で制作し、後のポップアートにも影響を与えたといわれています。

1964年にヴェネツィア・ビエンナーレで最優秀賞を受賞しましたが、国家的なバックアップがあったとして物議をかもしました。

日本では、1998年に高松宮殿下記念世界文化賞(絵画部門)を受賞したことでも知られています。

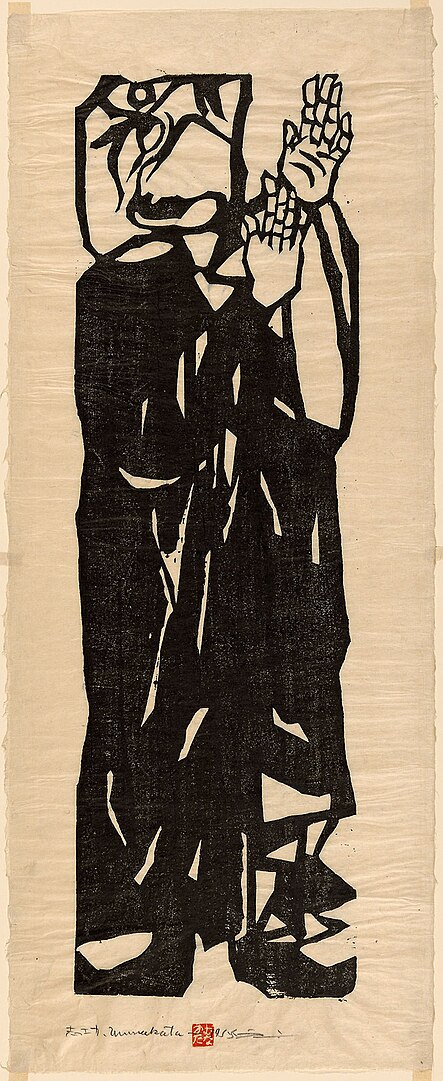

棟方志功

青森県青森市出身の版画家。

志功は「版画」を「板画」と呼び、ゴッホに感銘を受けて「日本のゴッホになる」ことを掲げて活動しました。

1955年には第3回サンパウロ・ビエンナーレで版画部門でグランプリ、翌年の第28回ヴェネツィア・ビエンナーレの版画部門でもグランプリを受賞しています。

戦後、国際展で受賞を重ねたことで、「世界のムナカタ」として一躍有名になりました。

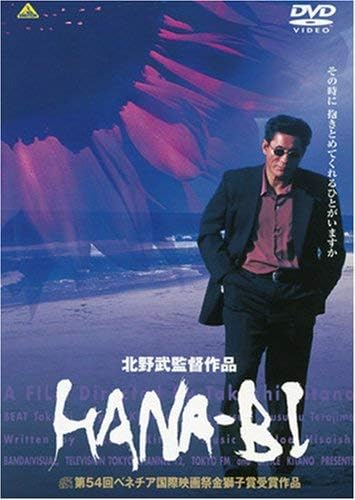

北野武

お笑い芸人のビートたけしこと、北野武監督です。

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際展覧会の映画部門にあるのが、ヴェネツィア国際映画祭です。

1997年第54回ヴェネツィア国際映画祭で、北野監督の「HANA-BI」はグランプリにあたる金獅子賞を受賞しました。

日本映画の金獅子賞受賞は、第19回に受賞した稲垣浩監督の「無法松の一生」以来、実に39年ぶりとなります。

まとめ|ヴェネツィア・ビエンナーレは長い歴史を持つ国際美術展覧会

今回は、ヴェネツィア・ビエンナーレについて紹介しました。

ヴェネツィア・ビエンナーレは、イタリアで開催されている120年以上の長い歴史を持った国際美術展覧会です。

アーティストが個人で参加するわけではなく、国単位で展示を行うのが特徴です。

美術のオリンピックともいわれ、国際的に活躍するアーティストを数多く輩出しています。

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。

-

URLをコピーしました!