※当サイトはページ内に商品プロモーションを含む場合があります。

描いた絵のタイトルのつけ方とは?迷ったときのポイントも紹介

- 描いた絵にタイトルをつけるのが苦手

- 絵にタイトルをつける必要ってあるの?

- どうやってタイトルをつけたらいいのかわからない

上記のようなお悩みについてお答えします。

完成した絵のタイトルに悩み、時間だけが過ぎていくなんて経験はないでしょうか。

わたしもよく迷うのですが、思いつかないからといって「無題」にするのは避けています。

とくに展覧会に出品する際はキャプションが必要になるため、タイトルなどの情報を求められます。

そこで今回は、絵にタイトルをつける理由や効果、迷ったときのつけ方について解説します。

この記事を読むことで絵にタイトルをつける方法や必要性を理解し、作品に活かせるでしょう。

絵にタイトルをつける必要性とは

タイトルには作品の意味などを伝える役割がある

絵のタイトルは、画家が作品に込めた想いなどを鑑賞者へ伝える役割があります。

見る人にとっても作家の意図や想いに気持ちを巡らせることができ、作品がより印象に残りやすくなるでしょう。

無意味を題材にし絵であれば、「意味がない」ということをタイトルに込めることも可能です。

また、明確な意図や意味があり、あえて「無題」とつけて作家性を表現することもできます。

たとえば、マーク・ロスコは作品にタイトルをつけるのをやめ、番号で表記し世界観を統一していました。

このようにタイトルは絵の入り口となり、世界観やコミュニケーションを広げてくれるものです。

「面倒だから」「思いつかないから」という理由でタイトルをつけないのは、画家としての信頼性に欠けるかもしれません。

タイトルのつけ方や文字数に制約はない

絵のタイトルに文字数などの制約はありません。

一文字でも長文でもよく、画家が自由につけられます。

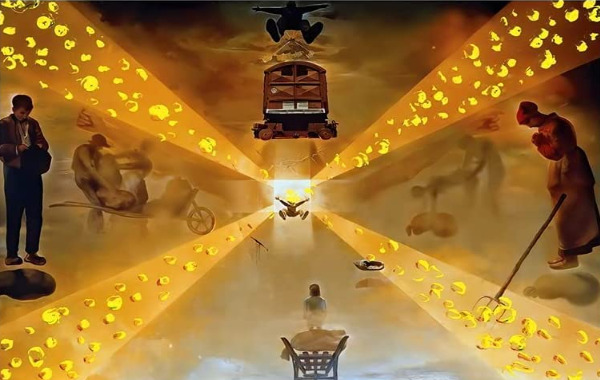

ちなみに世界一長いタイトルは、サルバドール・ダリの作品といわれています。

「”ポップ、オップ、月並派、大いに結構”と題する作品の上に、反重力状態でいるダリを眺めるガラ、その画面には冬眠の隔世遺伝の状態にあるミレーの晩鐘の悩ましげな二人の人物が認められ、前方にひろがる空は、全宇宙の集中するペルピニャン駅のまさに中心で、突如としてマルトの巨大な十字架に変形するはずである」

図録などでは要約して「ペルピニャン駅」と紹介されることもあります。

タイトルではなく説明書きといわれることもありますが、どちらにしても画家が自由に決めていいのだと納得できます。

なお、政治的な意味合いを持つタイトルの場合は、場所によって意味合いが変わることもあるため、注意しておきましょう。

絵にタイトルをつけることで得られる効果

絵にタイトルをつけることでどのような効果が得られるのでしょうか。

こちらでは、タイトルが持つ効果について紹介します。

作品を鑑賞する人の印象に残る

美術館で気になる作品は、自然とタイトルにも興味が沸かないでしょうか。

そこで確認したタイトルが印象的であれば、より強く作品が記憶に残ります。

絵画以外でも、映画や小説、歌手の曲名なども同じ傾向がありますよね。

タイトルも作品の一部として、印象や記憶に残るといえるでしょう。

絵のタイトルは作品に物語を持たせる

タイトルは作品を説明するだけでなく、深みを与える働きがあります。

絵の世界観やさらに絵の向こう側を感じさせてくれます。

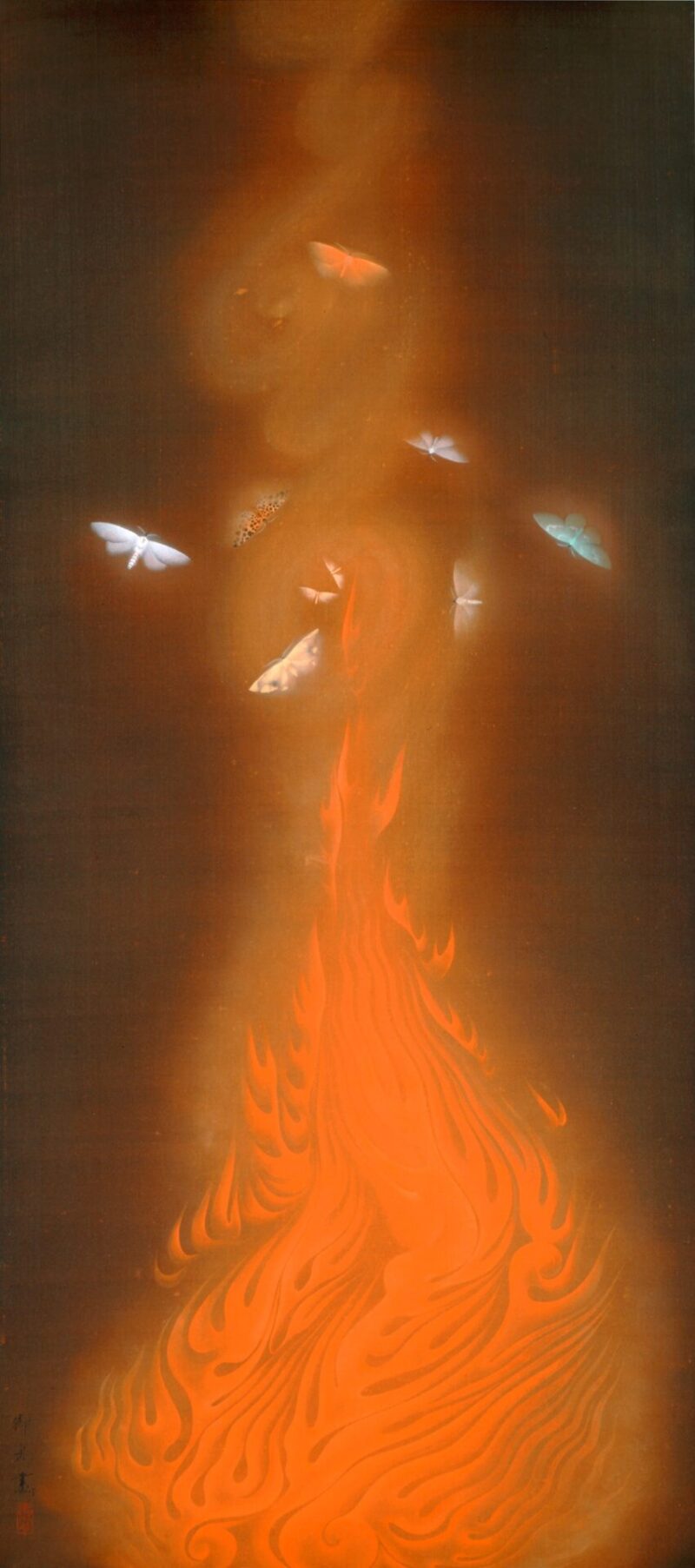

速水御舟, パブリックドメイン, via Wikimedia Commons

速水御舟の「炎舞」は、炎に集まる蛾が描かれていますが、人間世界の象徴のようにも思えます。

ポール・ゴーギャン, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

ポール・ゴーギャンの「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」は、壮大な人間史や起源、宇宙まで想いを馳せられるタイトルです。

絵のタイトルから画家自身を感じられる

絵のタイトルを読むことで、描いた画家をイメージしやすくなります。

「繊細な人かな」

「おもしろそうな人だな」

「難しそうな人かも」

逆に実際に会ってみたら思っていた感じと違っていて驚いた、なんてこともありますよね。

タイトルを読むことで絵の魅力と併せて画家自身を感じられるため、想像力を膨らませながら鑑賞を楽しめます。

タイトルから共感を覚えてもらえる

タイトルを読んで自分の人生と共感することがあれば、より印象に残ります。

鑑賞者と画家の距離が縮まることで、絵も身近に感じてもらえるでしょう。

そのためには、絵を描いたときの気持ちや込めた意味をタイトルに表したほうが、しっかりと伝わります。

絵のタイトルに迷ったときのつけ方のポイント5つ

ポイント1:絵のモチーフからつける

絵のモチーフから連想する方法です。

モチーフからタイトルをつけられるので、迷うことも少ないでしょう。

しかし、花の絵に「花」のようにシンプルなタイトルばかりにしていると、面白味に欠ける場合もあります。

とくに作品数が増えてきた際は、もう少し深堀りしたいところです。

たとえば、花→バラ→赤いバラ→花言葉など、つなげてみると人とは違ったタイトルになるでしょう。

また、「犬」であれば、「吠えてる犬」「寝ている犬」「犬の寝相」など、ひとこと加えるのもポイントです。

ポイント2:色のイメージから広げてみる

色にこだわって描いている作品であれば、色のイメージから広げてみるのもおすすめです。

青であれば、「海」「空」などと連想できます。

また、「蒼」や「ブルー」など漢字や英語などで考えてみるのも効果的です。

ポイント3:小説や歌詞のフレーズから連想する

小説をよく読む人であれば、好きな本のタイトルや印象に残っている文章を引用するのもいいでしょう。

小説のタイトルは何百ページもある内容を端的に表現しているものなので、つけ方の参考になります。

ただし、一言一句そのまま使うのは権利上の問題もかかわるため、自分の言葉に変換して使うことが大切です。

同じように、歌の歌詞などから連想するのもよいでしょう。

ポイント4:辞典から絵にあった言葉を探す

絵のタイトルになんとなくのイメージがある場合は、辞典から引用するのもおすすめです。

国語辞典や英和辞典などを調べることで、言葉の意味合いをより深く知れます。

同じ言葉を使う場合でも意味を理解したうえで使うことで、より上手に表現できるようにもなります。

ポイント5:短い言葉ではなく文章で考えてみる

タイトルの文字数に制限はないため、短い言葉ではなく、文章として考えてみてもいいでしょう。

作品に対する自分の想いや込めた意味合いなどを、客観的に捉えることにも役立ちます。

また、文章として長く書いたことで、逆に端的に表す表現が見つかることもあります。

絵にタイトルをつけるタイミングは作品によって異なる

タイトルを決めてから描き始める

モチーフや世界観がしっかりある場合は、描き始める前にタイトルが決まることも多いです。

タイトルを先に考えることで、絵の構図など世界観がしっかり作れるという人もいるでしょう。

言葉から入るか、絵柄から入るかは画家によっても異なるため、両方試してみてもいいかもしれません。

作品をシリーズ化している場合は、「睡蓮」「睡蓮Ⅱ」など、数字を増やすパターンもあります。

描き上がった作品を見てタイトルを決める

絵は描いているうちに、初めにイメージしていたものから変化することが多々あります。

そのため、描き上がった作品をじっくり見て考えを巡らせるのも楽しい作業です。

絵にぴったりのタイトルがつくと作品がグッと締まり、はっきりと完成にできます。

まとめ|タイトルから作品の魅力が伝わるように工夫しよう

今回は、描いた絵のタイトルのつけ方について紹介しました。

タイトルは鑑賞している人に、絵の意味や画家の想いを伝えられる重要なものです。

迷ったときのつけ方についてまとめたので、もう一度確認しておきましょう。

- 絵のモチーフからつける

- 色のイメージから広げてみる

- 小説や歌詞のフレーズから連想する

- 辞典から絵にあった言葉を探す

- 短い言葉ではなく文章で考えてみる

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。

-

URLをコピーしました!